日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会 竹島多賀夫委員長よりご依頼をいただき,標題の書評を執筆させていただいた.私は,病棟の若い医師に,頭痛の診断をする際には『国際頭痛分類 第3版![]() 』に則って診断をするように強く勧めている.書評には「その理由」や「頭痛診療の上達法」について記載した.ご一読いただければ幸いである.

』に則って診断をするように強く勧めている.書評には「その理由」や「頭痛診療の上達法」について記載した.ご一読いただければ幸いである.

頭痛専門医にとどまらず,全臨床医必携の書

書評者:下畑 享良(岐阜大大学院教授・神経内科・老年学)

頭痛はさまざまな診療科の医師がかかわるコモン・ディジーズである。脳神経内科,脳神経外科,内科,小児科医,総合診療医のみならず,耳鼻咽喉科や眼科,ペインクリニックなどにも患者が訪れる。また救急外来においても多くの頭痛患者が来院する。よってこれらの医師は頭痛診療をマスターする必要があるが,頭痛の診断や治療は必ずしも容易ではない。それは,頭痛は非常に多彩な原因があるため,正しい診断にたどり着かず,その結果,正しい治療が行われないことがあるためである。頭痛は患者のQOLに直結し,かつ生命にもかかわることがあるため,正しい診療がなされない場合,患者への影響は大きい。また医師の立場からすると,自らの診断や治療による頭痛の改善の有無が明瞭にわかるため,改善が乏しい患者を複数経験した結果,頭痛診療を苦手と感じてしまう。その一方で,正しく診断,治療し,患者から「頭痛が良くなった」という報告を聞くときは非常に嬉しく,やりがいを感じる。

私は,病棟の若い医師に,頭痛の診断をする際には『国際頭痛分類 第3版![]() 』に則って診断をするように強く勧めている。分類を暗記する必要はなく,病棟や外来に一冊置いて,必要に応じてその都度,辞書のように使用する。初めは億劫で,内容も複雑に思えるかもしれないが,継続して丹念に頭痛を分類に当てはめることにより,徐々に頭痛診療において重要なポイントがわかってくる。明白な片頭痛や緊張型頭痛であればこの分類は必ずしも必要はないが,診断がはっきりしないときや,その他の特殊な頭痛が疑われる場合には非常に有用である。治療については併せて『慢性頭痛の診療ガイドライン〈2013〉

』に則って診断をするように強く勧めている。分類を暗記する必要はなく,病棟や外来に一冊置いて,必要に応じてその都度,辞書のように使用する。初めは億劫で,内容も複雑に思えるかもしれないが,継続して丹念に頭痛を分類に当てはめることにより,徐々に頭痛診療において重要なポイントがわかってくる。明白な片頭痛や緊張型頭痛であればこの分類は必ずしも必要はないが,診断がはっきりしないときや,その他の特殊な頭痛が疑われる場合には非常に有用である。治療については併せて『慢性頭痛の診療ガイドライン〈2013〉![]() 』を読み実践することで,頭痛診療の能力は飛躍的に向上する。そこまで到達したらぜひ日本頭痛学会の定める認定頭痛専門医にも挑戦していただきたい。

』を読み実践することで,頭痛診療の能力は飛躍的に向上する。そこまで到達したらぜひ日本頭痛学会の定める認定頭痛専門医にも挑戦していただきたい。

本書は2013年以来の5年ぶりの改訂で,beta版が取れて正式な第3版になった。beta版を作成した目的の一つである実地試験の結果が盛り込まれ,エビデンスの精度が向上している。またもう一つの目的であったICD-11のコードの収録は,ICD-11の公表が先延ばしになったことで見送られたが,「全般的コメント」が整理されて箇条書きに変更された結果,とても読みやすくなった。さらに診断基準後に「注」が付されて,診断基準を補足する記述が追加され,日々の診療により役に立つものとなった。本書は頭痛専門医のみが必要とするものではなく,あらゆる臨床医の必携の書籍として強く推奨したい。また頭痛患者を対象とした症例報告,臨床試験,その他の研究においては,この診断基準を満たすことが不可欠となる。その意味でも本書は重要である。

国際頭痛分類 第3版(医学書院)![]()

![]()

』に則って診断をするように強く勧めている.書評には「その理由」や「頭痛診療の上達法」について記載した.ご一読いただければ幸いである.

』に則って診断をするように強く勧めている.書評には「その理由」や「頭痛診療の上達法」について記載した.ご一読いただければ幸いである.頭痛専門医にとどまらず,全臨床医必携の書

書評者:下畑 享良(岐阜大大学院教授・神経内科・老年学)

頭痛はさまざまな診療科の医師がかかわるコモン・ディジーズである。脳神経内科,脳神経外科,内科,小児科医,総合診療医のみならず,耳鼻咽喉科や眼科,ペインクリニックなどにも患者が訪れる。また救急外来においても多くの頭痛患者が来院する。よってこれらの医師は頭痛診療をマスターする必要があるが,頭痛の診断や治療は必ずしも容易ではない。それは,頭痛は非常に多彩な原因があるため,正しい診断にたどり着かず,その結果,正しい治療が行われないことがあるためである。頭痛は患者のQOLに直結し,かつ生命にもかかわることがあるため,正しい診療がなされない場合,患者への影響は大きい。また医師の立場からすると,自らの診断や治療による頭痛の改善の有無が明瞭にわかるため,改善が乏しい患者を複数経験した結果,頭痛診療を苦手と感じてしまう。その一方で,正しく診断,治療し,患者から「頭痛が良くなった」という報告を聞くときは非常に嬉しく,やりがいを感じる。

私は,病棟の若い医師に,頭痛の診断をする際には『国際頭痛分類 第3版

』に則って診断をするように強く勧めている。分類を暗記する必要はなく,病棟や外来に一冊置いて,必要に応じてその都度,辞書のように使用する。初めは億劫で,内容も複雑に思えるかもしれないが,継続して丹念に頭痛を分類に当てはめることにより,徐々に頭痛診療において重要なポイントがわかってくる。明白な片頭痛や緊張型頭痛であればこの分類は必ずしも必要はないが,診断がはっきりしないときや,その他の特殊な頭痛が疑われる場合には非常に有用である。治療については併せて『慢性頭痛の診療ガイドライン〈2013〉

』に則って診断をするように強く勧めている。分類を暗記する必要はなく,病棟や外来に一冊置いて,必要に応じてその都度,辞書のように使用する。初めは億劫で,内容も複雑に思えるかもしれないが,継続して丹念に頭痛を分類に当てはめることにより,徐々に頭痛診療において重要なポイントがわかってくる。明白な片頭痛や緊張型頭痛であればこの分類は必ずしも必要はないが,診断がはっきりしないときや,その他の特殊な頭痛が疑われる場合には非常に有用である。治療については併せて『慢性頭痛の診療ガイドライン〈2013〉 』を読み実践することで,頭痛診療の能力は飛躍的に向上する。そこまで到達したらぜひ日本頭痛学会の定める認定頭痛専門医にも挑戦していただきたい。

』を読み実践することで,頭痛診療の能力は飛躍的に向上する。そこまで到達したらぜひ日本頭痛学会の定める認定頭痛専門医にも挑戦していただきたい。 本書は2013年以来の5年ぶりの改訂で,beta版が取れて正式な第3版になった。beta版を作成した目的の一つである実地試験の結果が盛り込まれ,エビデンスの精度が向上している。またもう一つの目的であったICD-11のコードの収録は,ICD-11の公表が先延ばしになったことで見送られたが,「全般的コメント」が整理されて箇条書きに変更された結果,とても読みやすくなった。さらに診断基準後に「注」が付されて,診断基準を補足する記述が追加され,日々の診療により役に立つものとなった。本書は頭痛専門医のみが必要とするものではなく,あらゆる臨床医の必携の書籍として強く推奨したい。また頭痛患者を対象とした症例報告,臨床試験,その他の研究においては,この診断基準を満たすことが不可欠となる。その意味でも本書は重要である。

国際頭痛分類 第3版(医学書院)

写真のクリックで,Amazonにリンクします.

写真のクリックで,Amazonにリンクします.

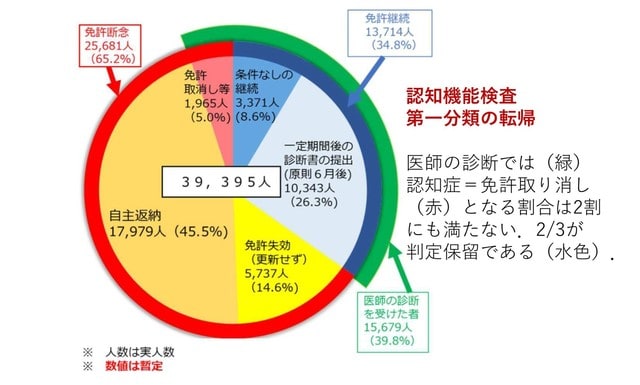

」は示唆に富む本であり,この内容と最近,警察庁から出された報告書のデータを示しつつ議論したい.

」は示唆に富む本であり,この内容と最近,警察庁から出された報告書のデータを示しつつ議論したい.